Cela fait quelques années maintenant que le terme “Design Thinking” inonde posts Linkedin, Twitter et fiches de postes sur les sites de recrutement.

Tout le monde en parle, des bancs des grandes écoles aux boards des licornes, en passant par le middle management des grands comptes… mais sait-on au juste de quoi on parle ?

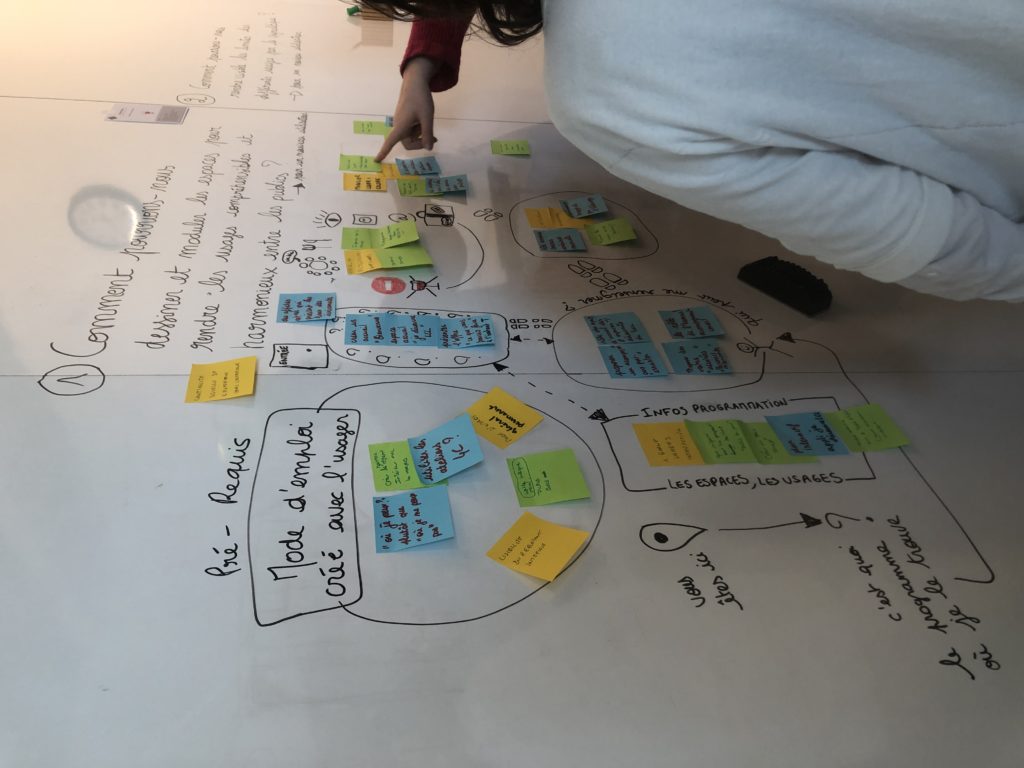

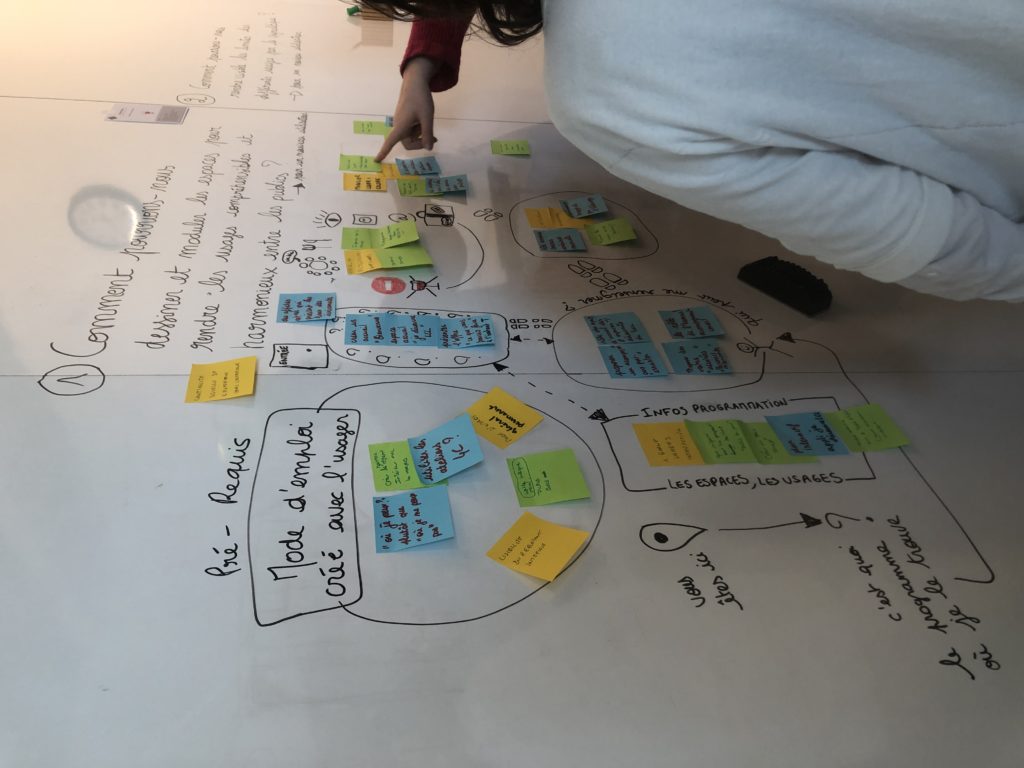

Nous lisons souvent sur Linkedin “Superbe atelier Design Thinking“ ou encore “J’ai fait du Design Thinking aujourd’hui“, “Une matinée complète de Design Thinking“... avec des post-it de partout 🙂

Cela a-t-il seulement un sens ? Non.

Non, et laisser dire et écrire à tort et à travers qu’animer un atelier avec des post-it en utilisant des personae, c’est faire du design thinking, c’est accepter qu’on installe, sur le marché, une mauvaise compréhension de ce qu’apporte réellement le design thinking dans vos démarches de transformation, d’innovation et/ou de conduite du changement. Et, petit à petit, tuer tout le potentiel que peut avoir le Design Thinking dans la mise en efficience de ces démarches dans un contexte qui appelle à la résilience via des modes de travail adaptés.

On essaie donc ici de rétablir quelques vérités. Et nous sommes bien entendu ouverts à la discussion, il s’agit ici d’un point de vue, nous acceptons qu’il ne soit pas partagé.

Lorsque Clément ou Nicolas, dirigeants de TiCO, donne des cours sur le sujet à leurs Masters ou aux professionnels qui suivent nos formations, cette définition n’est présentée aux apprenants qu’après un certain temps, on aime bien la faire découvrir progressivement… Mais on décide ici de vous la partager de suite, cette définition qui nous semble être parfaite pour comprendre de quoi on parle :

“Une démarche exploratoire qui a pour objectif premier de transformer un besoin en demande.”

Si on apprécie particulièrement cette définition, c’est qu’elle est construite sur la manière dont Peter Drucker envisageait le boulot d’un designer : convertir un besoin en demande ! Oui, on est très loin de la caricature du designer qui est là pour faire du beau, ça aussi c’est un raccourci qu’il faut oublier !

Si on apprécie cette définition, c’est aussi qu’elle force à revenir à l’essence même du terme “Design Thinking” et à sa traduction littérale dans notre belle langue, à savoir “la pensée design”.

Ainsi, la traduction du très bon bouquin de Tim Brown – que nous vous recommandons par ailleurs, cf. chapitre 2 qui évoque cette définition de Peter Drucker – nous semble correcte pour bien expliquer ce dont on parle : faire du design thinking c’est avant tout aborder un projet comme le ferait un designer.

Faire du design thinking c’est donc, de notre point de vue, mettre en oeuvre une démarche exploratoire qui vise à convertir un besoin en demande.

Cet objectif parle assez facilement aux marketeux ou aux sales, mais attention, quand on parle ici de convertir un besoin en demande, on parle avant tout et surtout de viser la proposition, en fin de démarche, de solutions concrètes et désirables à des besoins clairement identifiés (qui ne le sont généralement pas en début de démarche).

En clair, le job quand on fait du Design Thinking, c’est de s’assurer d’aboutir, dans une démarche visant à RÉSOUDRE UN PROBLÈME ou à optimiser une situation donnée, à quelque chose (une solutions concrète) qui soit réellement désiré par la cible et donc : utilisé, manipulé, demandé !

Ainsi, on le voit, si cette définition compte pour nous, c’est qu’elle invite, par cette notion de “CONVERTIR UN BESOIN EN DEMANDE” à considérer, dès qu’on aborde la notion de Design Thinking, qu’on travaille avant tout sur l’usager / l’utilisateur / la cible, avec un objectif précis : lui proposer quelque chose (une solution) de désirable.

Un projet mené avec une démarche Design Thinking, c’est un projet, qui aboutit, dans l’idéal, à une solution pour laquelle nous n’aurions pas besoin d’arguments marketing pour convaincre nos cibles, c’est un projet où la VALEUR de la proposition qui lui est faite est PERÇUE et COMPRISE de manière naturelle, si ÉVIDENTE que cette cible, notre utilisateur, réclame notre solution.

On parle bien de démarche ou d’approche centrée utilisateur. Il est notre objet principal d’étude. Il est au coeur de nos préoccupations.